„Also Du hast den Patienten verstanden. Und was machst Du dann, damit Du ihm hilfst?“, werde ich manchmal gefragt. „Da hat der Analytiker mich verstanden und ich habe mich allein dadurch um Längen besser gefühlt. Ich habe das Gefühl, es hat sich wirklich etwas verändert“, erzählt eine Patientin. „Und dann?“, fragt die Freundin. „Nichts ‚und dann‘ – das hat gereicht“, sagt die Patientin. Tatsächlich geraten Patienten und Analytiker manchmal in Erklärungsnot, wenn es an dieser Stelle um die Wirkung der Psychoanalyse geht. Es müsse doch etwas folgen, man müsse doch etwas machen, so der Gedanke. Doch man darf gelassen bleiben. Weiterlesen

Das intensive Zuhören zu erlernen, ist sicher eine der größten Herausforderungen in der psychothearpeutischen Ausbildung. Der amerikanische Psychoanalytiker Lewis Aron (1952-2019) hat in einem wunderbaren Zitat zusammengefasst, worum es in der Psychoanalyse geht (2009, frei übersetzt von Voos): „Das ist es, was Psychoanalyse ist. Das ist es, was wir anbieten: Wir hören den Menschen ganz genau zu, über eine lange Zeit und mit einer großen Intensität. Wir hören auf das, was sie sagen und auf das, was sie nicht sagen; auf das, was sie in Worten sagen und jenes, was sie mit ihren Körpern und ihren Handlungen ausdrücken. Und wir hören ihnen zu, indem wir uns selbst zuhören – wir achten auf unsere Psyche, unsere Träumereien und unsere körperlichen Reaktionen.“ Weiterlesen

„Du hast ja Angst vor Deinem eigenen Baby!“, wird Müttern manchmal vorgeworfen. In der Tat können Babys mit ihrer Unersättlichkeit Angst machen: „Was, wenn ich Fieber habe und mein Baby nicht versorgen kann?“, denkt die Mutter. Enge Zweierbeziehungen können sehr einengen. Gerade, wenn ich als angehende Psychotherapeutin/Psychoanalytikerin selbst frühtraumatisiert bin, kann ich erneut erleben, wie gefährlich eine enge und abhängige Beziehung werden kann. Wenn Angst und Wut aufkommen, lässt die Mentalisierungsfähigkeit nach – ich bin damit beschäftigt, mich selbst zu schützen. Die Kunst ist es, in der Therapie weiterhin mentalisierungsfähig zu bleiben, auch, wenn man gerade Angst hat oder von Aggression überwältigt ist. Weiterlesen

Ein Psychoanalytiker hört lange zu und deutet dann. Er findet im Dickicht eine Lichtung, beschreibt das Gefühl oder Bild, das in ihm entstanden ist, er hat eine Idee, errät den Zustand des Patienten oder stellt einen bisher nicht gesehenen Zusammenhang her. „Deutung“ in der Psychoanalyse heißt vereinfacht: etwas Unbewusstes bewusst werden lassen. Eine Deutung weist auf die „Bedeutung“ von etwas hin. Doch wann ist das, was der Analytiker sagt, nur eine Äußerung, und wann eine Deutung? Wenn eine Deutung (englisch: Interpretation) zutrifft, dann sind Patient und Analytiker oft berührt und erleichtert. Beide haben dann das Gefühl, etwas verstanden zu haben. Weiterlesen

In der Psychoanalyse-Ausbildung stellst Du die Sitzungen, die Du mit Deinem Ausbildungs-Patienten hast, nach jeder vierten Stunde (Beispiel DPV) Deinem Supervisor vor. Hier kommt es besonders auf das „szenische Verstehen“ an. Es ist also nicht nur das konkrete Geschehen wichtig – es geht auch um die Dinge, die sich im Vorder-, im Hintergrund und auf Nebenschauplätzen abspielen. Die Informationen, die Du zwischen den Zeilen des Gesagten erhältst, sind ebenso wichtig wie das Gesagte und Gedachte selbst. In welcher Stimme sprach der Patient und wie war er gekleidet? Mit welcher Stimme oder Körperhaltung hast Du geantwortet? Was waren Deine Phantasien, Deine Körperreaktionen und Gefühle? Du beschreibst also nicht nur, was Dir mit dem Patienten konkret passiert, sondern Du beschreibst die Handelnden und die Bühne dazu. Außerdem bildest Du Hypothesen: Wie erkläre ich mir das, was da passiert? Das kann dazu führen, dass Du anfangs jede Stunde detailliert aufschreibt. Beim ersten Analyse-Patienten, der phasenweise vier Mal pro Woche kommt, klappt das noch wunderbar, doch beim zweiten Patienten kann es im Arbeitsalltag schon eng werden. Weiterlesen

Wer beschließt, Psychotherapeut*in oder Psychoanalytiker*in zu werden, hat sich wahrscheinlich schon lange viele Gedanken gemacht. Was viele nicht wissen: Voraussetzung für eine Ausbildung zum Psychoanalytiker/zur Psychoanalytikerin ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium, aber das muss nicht unbedingt Medizin oder Psychologie sein. Es gibt auch Akademiker anderer Fachrichtungen, die z.B. bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV), der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft (DPG) oder der Gesellschaft für Psychoanalyse und Psychotherapie (GPP) eine Ausbildung zum/zur Psychoanalytiker*in machen. Das ist zwar oft sehr schwierig, aber möglich. Nach abgeschlossener Ausbildung sind sie dann sogenannte „Laien-Analytiker“ – doch die Ausbildung ist dieselbe wie bei Ärzten und Psychologen auch. Weiterlesen

„Da musstest Du ja sicher viel lesen und Theorien lernen“, hörte ich manchmal, wenn ich sagte, dass ich eine Ausbildung zur Psychoanalytikerin bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) gemacht (aber nicht abgeschlossen) habe. Doch diese Ausbildung ist anders als ein Medizin- oder anderes verkopftes Studium. Besonders in Prüfungen – sei es im Vorkolloquium, im Zentralseminar oder im Kolloquium – wird das deutlich. Worauf es in einer Psychoanalyse-Prüfung ankommt, zeigt aus meiner Sicht die wunderbare arte-Dokumentation „Dirigenten – jede Bewegung zählt“. Sie erzählt die Geschichte eines jungen Dirigenten, der an einem Wettbewerb teilnimmt und weit hinten landet, obwohl er über Talent, Musikalität, Technik, Wissen und Können verfügt. Er solle es noch einmal in zwei Jahren versuchen, wird ihm gesagt. Weiterlesen

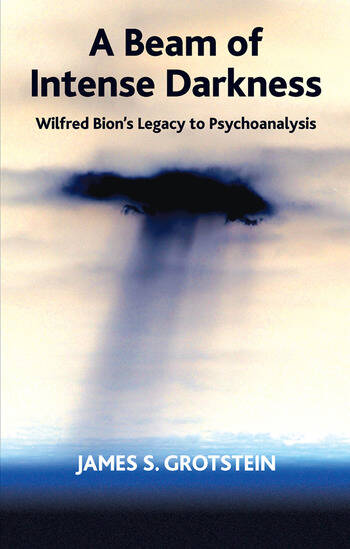

In Psychoanalysen braucht man sehr viel Geduld – und den Glauben daran, dass das Wesentliche, um das es geht, schon auftauchen wird. Der britische Psychoanalytiker Wilfred Bion (1897-1979) gilt als der Psychoanalytiker, der für „Intuition“ steht. Gleichzeitig lässt er das Objektive, das Logische nicht aus dem Blick. Bions ehemaliger Analysand James S. Grotstein (1925-2015, Melanie-Klein-Trust) hat in seinem Buch „A Beam of Intense Darkness“ die wichtigsten Erkenntnisse Bions zusammengefasst (Wilfred Bions Legacy to Psychoanalysis, Karnac Books, 2007 and Kommentar von James Grotstein, Karnac). Weiterlesen

In der psychoanalytischen Ausbildung stellt man seinen Patienten („Ausbildungsfall“) bzw. die Behandlung regelmäßig seiner Ausbildungsgruppe vor. Bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) und der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft (DPG) wird hierfür der Begriff Kasuistisch-technisches Seminar („KT“ oder „KTS“) benutzt. Es ist ein Pflicht-Seminar, das Ausbildungskandidaten (AK) nach dem Vorkolloquium einmal pro Woche besuchen. Alle Kandidaten behandeln ihre Patienten (Ausbildungsfälle) drei bis vier Mal pro Woche, meist im Liegen auf der Couch – es sei denn, sie haben gerade erst das Vorkolloquium bestanden und suchen noch nach einem geeigneten Patienten.

Auch wenn man noch keine eigenen Fälle hat, kann man als Ausbildungskandidat*in nach dem Vorkolloquium am KT teilnehmen und sich mit seinen Ideen am vorgestellten Fall beteiligen. Geleitet wird das Seminar von Lehranalytikern.

Ein Ausbildungskandidat stellt seinen Patienten vor. Er berichtet aus einer Psychoanalyse-Sitzung, von seinen Phantasien dazu und von seinen Gegenübertragungen. Er erzählt etwas zur Lebensgeschichte des Patienten, der immer anonym bleibt. Die anderen Kandidaten sagen, welche Phantasien bei ihnen entstanden sind. Es ist immer wieder erstaunlich, wie treffend diese Phantasien sein können und wie sehr sie dem Kandidaten, der seinen Fall vorstellt, damit helfen. Bei dieser Arbeit kann sich jeder ganz seinen Einfällen, Ideen und inneren Bildern überlassen. Ohne Ziel, ohne System. Es ist wie Spielen. Ein kreativer Prozess, der beiden hilft: dem Patienten und dem angehenden Analytiker.

Dieser Beitrag erschien erstmals am 5.5.2015

Aktualisiert am 17.7.2023