Nicht nur Erwachsene leiden unter Depressionen – auch bei Kindern und Jugendlichen kommen sie vor. Die Ursachen sind vielfältig. Einige Studien weisen darauf hin, dass schon das frühe Zusammenspiel zwischen Mutter und Kind Einfluss darauf haben kann, ob Kinder später depressiv werden oder nicht. Zu diesen Studien gehört die Untersuchung von Lynne Murray und Kollegen. Eine Studie aus dem Jahr 2010 liefert ein Beispiel für den möglichen Zusammenhang zwischen postpartaler Depression bei der Mutter und erhöhten Cortisolwerten bei den großgewordenen Kindern. Erhöhte Cortisolwerte im Speichel sind dann zu finden, wenn man sich chronisch gestresst fühlt oder wenn zum Beispiel eine Depression vorliegt.Weiterlesen

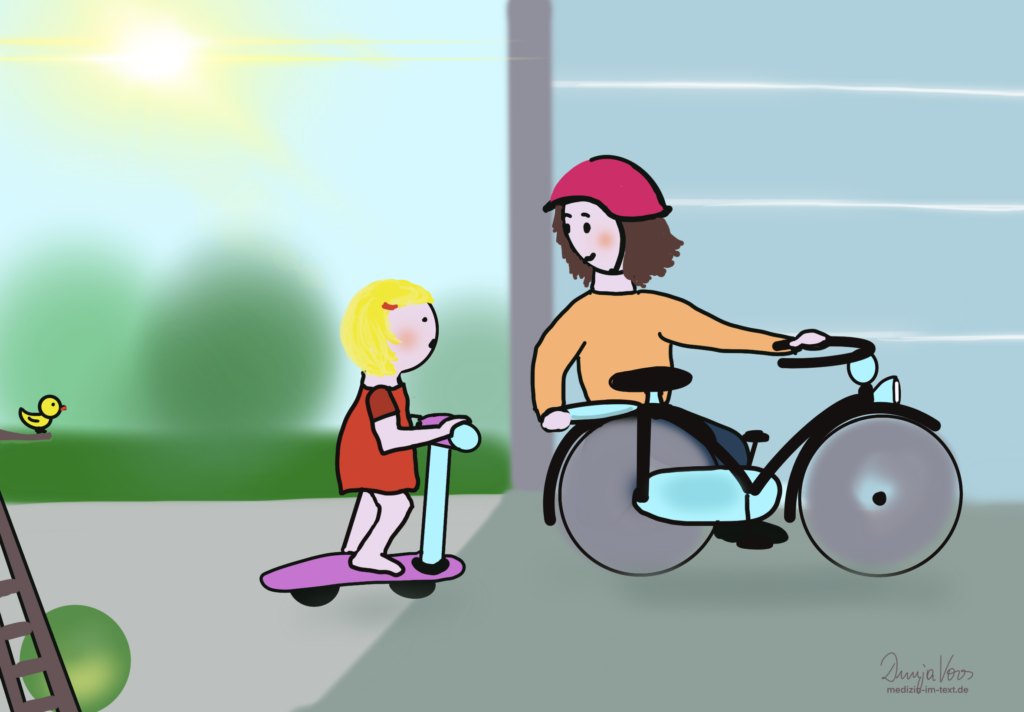

„Gerade wolltest du noch Roller fahren! Ich hol‘ dir jetzt nicht dein Fahrrad raus! Du musst schon wissen, was du willst!“, sagt die Mutter, die gerade ihr Fahrrad aus der Garage zieht. Der „Eben-wolltest-du-noch-Satz“ ist wohl einer der Sätze, der uns Eltern am häufigsten über die Lippen geht. Wir ärgern uns, schütteln den Kopf, wollen unserem Kind klarmachen, dass es so nicht geht. Dabei spricht unser Kind nur aus, was in ihm vorgeht und was wir auch als Erwachsene gut kennen. Hin- und Hergerissen zu sein ist etwas Menschliches. Das Seelenleben ist voller Konflikte (siehe Leon Wurmser: „Der Konflikt und die Freiheit, 2013, Youtube). Wir sind so oft ambivalent.Weiterlesen

Wenn du in der Schwangerschaft und nach der Geburt unter Depressionen leidest, befürchtest du vielleicht, dass dein Kind Schaden nehmen könnte. Doch allein schon deine Furcht hat einen schützenden Effekt: Du setzt Dich bewusst mit Deiner Psyche auseinander und denkst über Dein Kind nach. Daher lass Dich nicht zu sehr verunsichern von dem, was so manche Studie herausgefunden hat. Jedes Mutter-Kind-Paar, jede Situation ist sehr individuell und durch deine Auseinandersetzung mit dem Thema kannst Du schon viel bewirken. Vielleicht hilft Dir Dein Wissen auch bei der Selbstbeobachtung.Weiterlesen

Wenn Du Dein schreiendes Kind in der Kita zurücklässt, tut Dir das wahrscheinlich genauso weh wie Deinem Kind. Dich plagt das „schlechte Gewissen“, das ja eigentlich auch Ausdruck Deines eigenen Trennungsschmerzes ist. Du spürst vielleicht, dass Du Deinem Kind mit der Trennung möglicherweise zu viel zumutest, doch oft lassen die finanzielle Situation und die Arbeitswelt nichts anderes zu oder dein Beruf ist für dich auch Berufung. Hört Dein Kind auf zu weinen und wendet es sich bald dem Spiel zu, hat es sich wirklich beruhigt. Bleibt es jedoch apathisch, kann man die „Beruhigung“ manchmal auch als „Ohnmachtsreaktion“ verstehen. Das Kind resigniert, es kann ja nicht anders, als im Kindergarten zu bleiben. Was ist jetzt wichtig? Weiterlesen

Wie sieht mein Kind eigntlich aus, wenn es mal muss? Babys und Kleinkinder fangen oft an, mit den Beinen zu kicken – oder sie bekommen einen verträumten Blick. Vielleicht ist dein Kind aber auch im Spiel vertieft und genießt es, in Ruhe in die Windel zu machen. Häufig sieht man auch schon bei den Kleinsten, dass sie allein sein wollen, wenn sie müssen. Wenn Du mit Deinem Kind in einem Laden bist und es versteckt sich hinter einem Regal, kannst Du vielleicht davon ausgehen, dass es verdaut. Lass es so weit wie möglich in seinem Versteck in Ruhe und warte.Weiterlesen