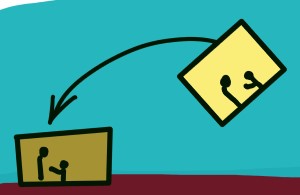

In dem Moment, in dem wir etwas Schlimmes erleben, leiden wir sehr. Wir fühlen uns gequält und sehen vielleicht kein Ende. Ist die Situation vorbei, verändert sie sich. Wir sagen im Nachhinein vielleicht: Ach, war doch gar nicht so schlimm. Oder wir romantisieren das Erlebnis oder wir dramatisieren es. In der „Nachträglichkeit“ wird das Erlebnis weiter verarbeitet.

Es ist auch möglich, dass etwas, das wir im Moment des Erlebens als nicht traumatisch erlebten, erst später traumatisch erleben, wenn wir denken: „Ich hätte dabei sterben können!“, oder „Das war ein sexueller Übergriff! Doch weil ich Kind war, habe ich es nicht einordnen können!“

Sexueller Missbrauch wird einem Kind oft erst im Nachhinein bewusst. Erst wenn das Kind in der Pubertät sexuelle Reife erlangt, empfindet es bei der Erinnerung an den Missbrauch vielleicht „erwachsene“ sexuelle Erregung. Es wird ihm nachträglich bewusst, was da geschehen ist. Eine Erinnerung kann so nachträglich zum Trauma werden.

Sigmund Freud beschrieb das psychische Erleben, das wir im Nachinein haben, als „Nachträglichkeit“. In andere Sprachen wurde es übersetzt als „deferred action, après coup, afterwardness, retroactive temporality

und retrospective attribution“ (Friedrich-Wilhelm Eickhoff: Über Nachträglichkeit. Die Modernität eines alten Konzepts. Jahrbuch der Psychoanalyse, frommann-holzboog 2005, S. 140).

„Erstmals taucht die Nachträglichkeit als Begriff nach der Aufgabe der Verführungstheorie im Brief an Wilhelm Fließ vom November 1897 auf, der ihn gleich fünfmal enthält. Es ist dort u. a. von der »durch Nachträglichkeit erwachende(n) Libido« (Freud 1986, 304) die Rede.“ (Friedrich-Wilhelm Eickhoff: Über Nachträglichkeit. Die Modernität eines alten Konzepts. Jahrbuch der Psychoanalyse, frommann-holzboog 2005, S. 141)