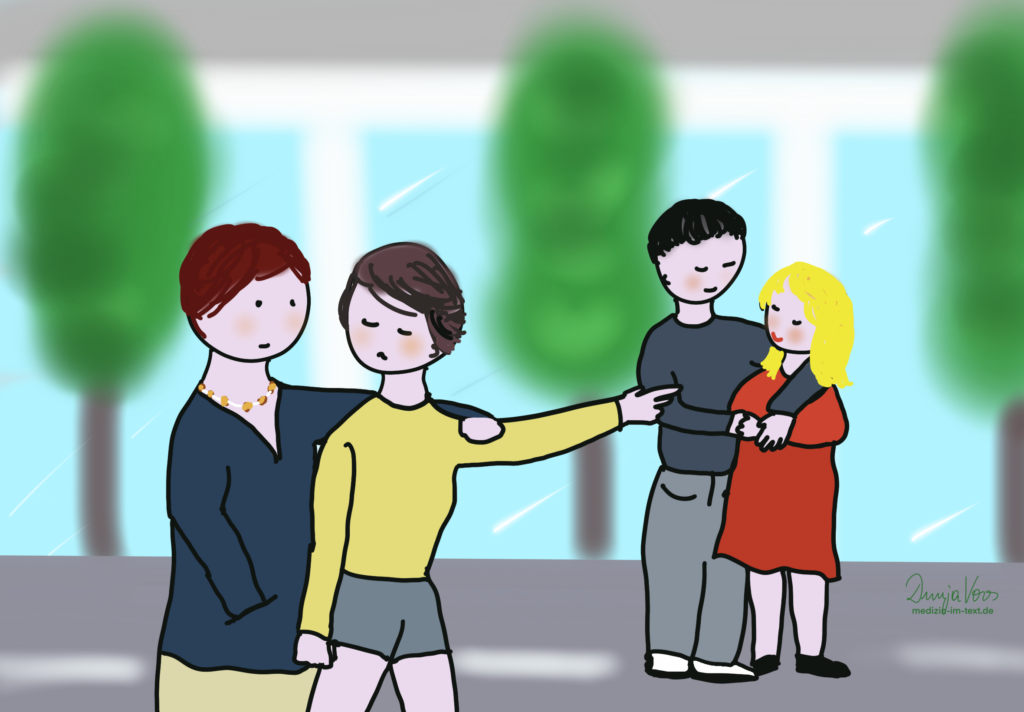

Wahrscheinlich bist du auch schon mal an einer zerbrochenen Beziehung verzweifelt. Du warst traurig und wütend, aber irgendwann hast du es vielleicht ganz versteckt auch genossen, den anderen zu erzählen, wie fies der oder die andere zu Dir war. Im Tagtraum stellst Du Dir vor, wie Du sterbenskrank bist. Der Andere käme und würde alles zutiefst bereuen. Du gehst vielleicht als Verlierer*in aus der Beziehung hervor, aber Du kannst immer noch „Sieger im Leiden“ sein.

Wenn Du Dein Leiden zelebrierst, Dich unschuldig fühlst und es „genießt“, dass die anderen die Täter sind, dann feierst Du einen „masochistischen Triumph“. Das ist ein schwieriges Kapitel, denn es geht um ganz feine Regungen und auch um echte Not. Alles will ernsthaft anerkennt werden, aber das kann sehr schwierig sein. Es ist nicht leicht, sich hier ehrlich zu erforschen.

Versuche einmal, zu erspüren, wie es ist, wenn du im Leiden verharrst. Wie erleichternd es sich anfühlt, wenn du die Zustimmung von den anderen bekommst! Wie erleichternd ist es, wenn die anderen dir bestätigen, dass derjenige, der dich verletzt hat, ein schrecklicher Mensch ist. Dieses Wohlgefühl ist wichtig. Die Genugtuung, wenn auch dem anderen jetzt etwas Schlechtes widerfährt, hat fast einen heilenden Effekt – für den Augenblick jedenfalls. Wir wollen uns am Täter rächen – wenn nicht durch direkten Angriff, dann vielleicht durch Rückzug und Verweigerung. Soll er doch sehen, was er mir angetan hat! Er soll sich so richtig mächtig schuldig fühlen! Wenn wir diese inneren Regungen in uns ehrlich bemerken, gewinnen wir viel dadurch. Was uns bewusst ist, können wir oft besser steuern. Durch Schlag-und-Gegenschlag halten wir ein feindseliges Rad am Laufen, doch was, wenn wir bewusst den Ausgang suchen?

Darauf zu verzichten, den anderen an den Pranger zu stellen, kann ein Kraftakt sein. Aber es ist auch ein Trennungsschritt, der es ermöglicht, neue Wege zu gehen.

Wer gequält wurde, zeigt durch seinen masochistischen Triumph auch: „Seht her, ich werde gequält!“ Das kann Lust bereiten – wohl wissend, dass es auch ein Zeichen dafür ist, wie unglaublich wir gelitten haben. Im deutlichen Nach-Aussen-Tragen unseres Leids kann die Hoffnung stecken, dass endlich jemand kommen möge, der das tiefe Leiden sieht, versteht und beendet. Manchmal passiert es auf einer Ebene aber vielleicht auch, dass wir nicht aufhören wollen, zu leiden. Wie gesagt, es können ganz feine Empfindungen, „Triebe“ und Vorstellungen sein, die uns daran hindern, wirklich aus unserem Leiden herauszutreten.

Die „Lust am Leiden“ hat viele Ursachen und Formen. Oft ist masochistisches Verhalten auch der Versuch, schlimmeres, ungesteuertes Leiden zu verhindern. Wir versuchen sozusagen, weiteres Leid durch unser Leiden abzuwehren: „Sieh her, ich leide doch schon, also verschone mich!“, könnte die Vorstellung dahinter lauten. Das weiter bestehende Leiden ist dann quasi ein „Nebenprodukt“, das bei dem Versuch entsteht, neues, unberechenbares Leiden zu verhindern (siehe z.B. Joseph Fernando: The Processes of Defense, 2009, rowman.com). Wer sich intensiv mit diesem Thema beschäftigen möchte, wird in dem Buch „Das Rätsel des Masochismus“ des Psychoanalytikers Leon Wurmser (1931-2020) Antworten auf viele Fragen finden.

Masochistischer Triumph kann bis zur Selbstaufgabe gehen. Manche Menschen pflegen sich nie oder sie magern ab bis zu einem Grad, der nur noch Entsetzen hervorruft. Auch hier wieder könnte der Ausruf kommen: „Seht ihr? So sehr leide ich, so sehr wurde ich vernachlässigt, dass ich fast daran sterbe!“ Vielleicht kennen wir alle solche psychischen Bewegungen bis zu einem gewissen Ausmass. Vielleicht verweigerten wir uns als junge Erwachsene manchmal unseren Eltern, indem wir „erfolglos“ waren, weil wir ihnen nicht gönnten, dass ihr eigenes Kind Erfolg hat.

Wichtig bei der Selbsterkundung ist jedoch auch das Gefühl der Lust, das uns selbst manchmal so verborgen bleibt: Wenn wir schon am Boden kriechen vor den anderen und ihnen zeigen, was uns angetan wurde – können wir das Kribbeln spüren, das uns diese absolute Unterwerfung bereitet? Wenn wir die Dinge schon nicht besser machen können, können wir sie wenigstens schlechter machen, und zwar ganz demonstrativ. Die Crux ist, dass das echte Mitgefühl, das wir uns zu Recht erhofften, durch diese Art des Zurschaustellens ausbleibt. Irgendwann verlieren wir vor uns selbst die Achtung und wir landen in einem ungeheuren Selbsthass. Es kostet sehr viel Kraft, sich selbst aus dieser Schraube wieder herauszuwinden und in neuer Weise auf die anderen zuzugehen.

Aus der puren Angst heraus, wir könnten gleich leiden, machen wir oft die verrücktesten Sachen – beispielsweise bieten wir dem anderen unsere Schwächen an. So wissen wir: Wir führen den anderen in eine bestimmte „Schlag-Richtung“ und sind ihm damit nicht mehr so ausgeliefert. Normalerweise versuchen wir, unsere Fehler zu überspielen und sie zu verbergen. Manchmal aber ist es, als würden wir unsere Fehler geradezu trotzig vor uns hertragen. Es ist, als wollten wir sagen: „Seht her, hier habe ich eine Schwäche. Da geht’s lang, um reinzuhauen!“ Nur wir selbst wissen, dass in einem anderen Kämmerlein in uns unsere Stärken liegen. Wir schützen sie, indem wir den anderen bewusst zu unseren Schwächen hinleiten.

Wenn wir schon unserer eigenen Schwäche ausgeliefert sind, wollen wir sie wenigstens in etwas Aktives verwandeln. Wenn andere unsere „Einladung“ dann annehmen und tatsächlich auf den eigenen Schwächen herumtanzen, fühlen wir vielleicht zunächst sogar eine Art stille Befriedigung. Vielleicht genießen wir es sogar, derjenige zu sein, der die Kritik einstecken muss. „Wenn der andere wüsste, wieviel Gutes und Talentiertes in Wirklichkeit in mir steckt …“, denken wir. Und fühlen uns auf eine merkwürdige Art sicher.

Doch irgendwann kommt die Wut und wir wollen wieder raus aus dieser Situation. Unser Lenkungs-Spiel geht nicht ganz auf und andere halten uns auf einmal für „nur noch dumm“ oder „nur noch schwach“. Wir merken: Es geht nicht so leicht, den anderen zu lenken, wie wir dachten. Wir verfluchen uns selbst und schwören uns, es das nächste Mal anders zu machen. Dennoch geben wir bei der nächsten Gelegenheit dem anderen wieder die Chance, auf uns herumzuhacken. Wieder habe ich meine Schwächen zur Schau gestellt – jedenfalls fühlt es sich so an. Aber woran liegt das?

Schwächen in einem ausgeprägten Maß zuzugeben und nahezu zur Schau zu stellen, hat etwas Masochistisches. Und auch das kannst Du vielleicht an Dir beobachten: Manchmal gibst Du genau dann ausgiebig deine Schwächen zu, wenn du eigentlich wütend auf einen anderen bist. Eigentlich würdest du selbst gerne den anderen angreifen, zum Beispiel weil du schon im Voraus eine unglaubliche Angst vor seiner Kritik hast. Überraschungen in der Kommunikation tun oft weh und führen oft zur Scham – also willst du sie vielleicht verhindern.

Sich selbst vor anderen mit seinen Schwächen zur Schau zu stellen, hat etwas Selbstzerstörerisches. Wenn du dich nicht traust, den anderen anzugreifen, greifst du dich selbst eben an. Die Aggression wird dann wenigstens irgendwo hingelenkt. Gleichzeitig hast du vielleicht das Gefühl, dass du destruktiv bist, aber ein Angriff gar nicht passen würde – es spielt sich vieles eben nur in deiner Phantasie ab und dir fällt vielleicht die Geschichte von Watzlawicks Hammer ein („Der Mann mit dem Hammer“, Telefonseelsorge Österreich).

Wenn man sich selbst nicht traut, offen aggressiv zu sein, denkt die Psyche sich sozusagen einen Trick aus. Unbewusst denkt man sich: „Wenn ich schon den anderen nicht angreifen kann, dann mache ich mich eben selbst angreifbar.“

Und wenn wir selbst aggressiv sind, passiert etwas, das wir von den Geschichten mit den Spiegelneuronen kennen: Hat ein anderer Schmerzen, so werden auch unsere eigenen Schmerzareale im Gehirn aktiviert. Wird ein anderer wütend, so können wir selbst nachspüren, wie er sich wohl fühlt. Sagt ein anderer wütend seine Meinung, denken wir befriedigt: „Jawoll, gib’s ihm, genauso ist es.“ Vielleicht erledigt ein anderer für uns selbst einen wütenden Angriff (auf uns selbst) und wir sind erleichtert, dass wir nicht selbst offen wütend werden mussten.

Wenn wir selbst wütend sind und das nicht zeigen können, dann können wir uns dumm stellen, unsere „Schuld zugeben“ oder unsere Schwächen herauskehren. Der andere greift dann zwar uns selbst an, aber wir spüren die Befriedigung – wir spüren, wie es ist, wenn man angegriffen wird. Ich selbst bleibe gut, während der andere böse wird. Wir schauen dem anderen dabei zu, wie er uns angreift. Wir können nachempfinden, wie er sich als Angreifer fühlt und welche Befriedigung er daraus zieht. Zwar sind wir in dem Moment die Leidenden, aber aus diesem „Umdreh-Spiel“ ziehen wir selbst auch irgendwie eine Befriedigung.

Mitgefühl mit dir selbst kann ein echter Weg nach draussen sein. Wenn du merkst, wieviel Aufwand du treibst, um als Leidende/r da zu stehen und wenn du siehst, wie verdreht das alles sein kann, kannst du dir die Energie vorstellen, die dahinter steckt. Es ist vielleicht genau die Menge an Energie, die dir tatsächliches Leiden verursacht hat. Wie sehr musst du gelitten haben, um (oft unbewusst) zu solchen Mechanismen zu greifen, die schliesslich zum Gefühl des Triumphes führen. Ich denke oft an Nellie (Nancy) Oleson (siehe: TheParisReview.org) von „Unsere kleine Farm“: Das kleine blonde Mädchen fügte anderen unglaubliches Leid zu und stellte sich selbst dann als Opfer dar. Ihre Mutter hatte immer furchtbares Mitleid mit ihr, doch es gab keinen, der sie wirklich verstand.

Wenn du deine inneren, verwirrenden Mechanismen besser erkennst, fällt es dir vielleicht leichter, davon Abstand zu nehmen. Sobald du deine eigene Wut spürst, kannst du neue Wege gehen und deinen Ärger vielleicht angemessen anbringen oder still verdauen. Manchmal musst du vielleicht sogar hinnehmen, dass der Täter (z.B. deine Eltern oder Lehrer) nicht für die Fehler bestraft werden, die sie an dir verbrochen haben. Doch du kannst dich bewusst Neuem zuwenden und von deinem Leid so berichten, dass der Triumphfaktor nicht mehr da ist. Dann wirkst du nicht mehr „nervig“ und erfährst vielleicht ein Mitgefühl, dass dir wirklich gut tut. Und manchmal bleiben wir einfach auch mit einem schalen Gefühl zurück. Gut ist es aber, wenn wir zumindest gelernt haben, was „masochistischer Triumph“ heisst.

Leon Wurmser:

Das Rätsel des Masochismus.

Psychosozial-Verlag, 2014

amazon

Harold P. Blum

Masochism – Passionate Pain and Erotized Triumph

Psychoanalytic Review Volume 98, Issue 2, April 2011

https://doi.org/10.1521/prev.2011.98.2.155

https://guilfordjournals.com/…

Alison Arngrim (2011):

Confessions of a Prairie Bitch:

How I Survived Nellie Oleson and Learned to Love Being Hated

amazon

Dieser Beitrag erschien erstmals am 23.7.2012.

Aktualisiert am 23.2.2025

Zählpixel VG-Wort 6b05e5a02027456ba285707ee90fc17f