„Das, was Du machst, ist ja gar keine Psychoanalyse. Dafür mûsste man einen neuen Namen erfinden“, höre ich manchmal. Ich denke, in der Psychoanalyse geht es darum, zu verstehen, die Wahrheit zu suchen und eine befriedigende Beziehung herzustellen. Heute hat man erkannt, dass das, worunter viele Patienten leiden, frühe Traumatisierungen sind – sie fanden oft schon im vorsprachlichen Bereich statt. Die Psychoanalyse als eine Therapie der Worte, als „Redekur“, reicht da oft nicht mehr aus. Psychodynamische Konflikte treten in den Hintergrund, weil fast unaushaltbare seelisch-körperliche Zustände das Hauptproblem sind. „Wer gefoltert wurde, wird nicht mehr heimisch in dieser Welt“, sagte einst der Schriftsteller Jean Améry, der im Zweiten Weltkrieg schwer gefoltert wurde und sich schliesslich das Leben nahm.

Dissoziative oder präpsychotische Zustände, namenlose Angst und körperlich spürbare „Erinnerungen“ können mit unserem heutigen Wissen bei Patienten erkannt, benannt und passender eingeordnet werden, als es früher der Fall war. Die Psychoanalyse als eine Therapieform, die traditionell von gebildeten und oft sehr wohlhabenden Menschen entwickelt wurde und weiterentwickelt wird, wagt sich in die bildungsferneren Armutsschichten vor.

In den schwachen sozialen Schichten mangelt es oft an Worten. Die Spannungszustände sind oft grösser und Gewalt kommt häufig schon früh vor. Viele dieser Menschen finden ihre Therapiewelt in der Psychiatrie, der Verhaltenstherapie und der Medikalisierung. Doch immer mehr Menschen, so meine ich, finden auch den Weg in tiefenpsychologische und psychoanalytische Therapien.

Aus meiner Sicht ist es am wichtigsten, sich den unaushaltbaren Zuständen anzunähern. Hier kann die emotionale Präsenz des Psychoanalytikers zum wichtigsten Wirkfaktor werden. Das Gefühl, dass jemand Zeuge wird und mit einem in den Keller der Psyche geht, ist etwas ganz besonderes. Es ist, als entstünde eine neue Schicht, in der das Entsetzliche gehalten oder zumindest wahrgenommen und beobachtet werden kann. Das Unbewusste mit seinen Gegensätzen und auch den „bösen Kräften“ kann langsam kennen- und fürchten gelernt werden.

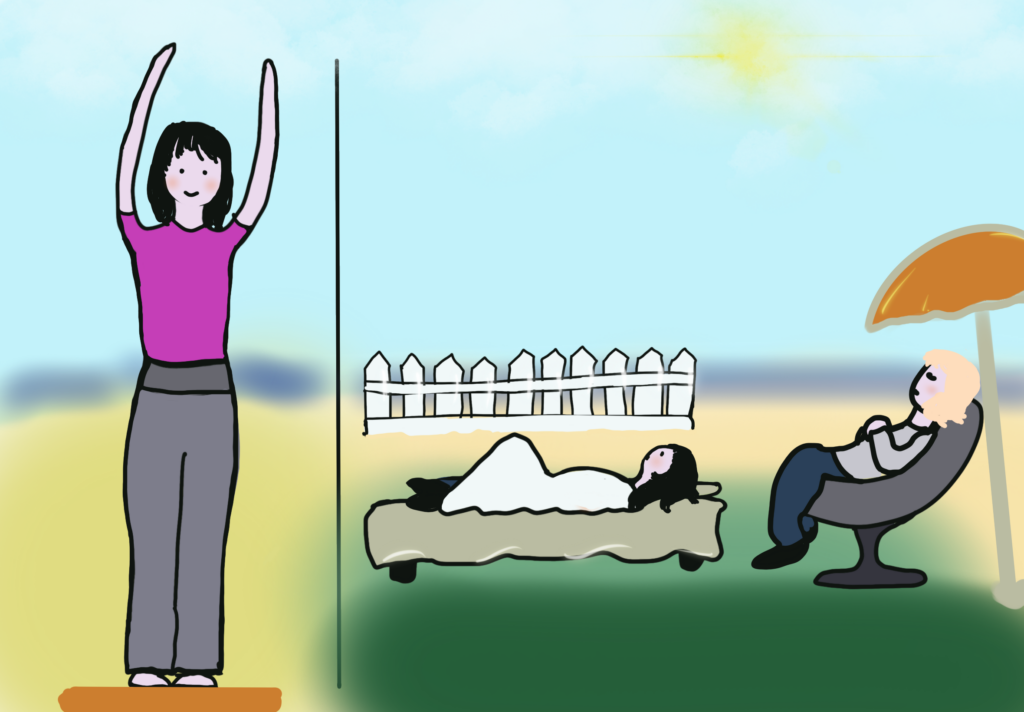

Der Körper spielt dabei eine ganz besondere Rolle. Ohnmachtserfahrungen, Spannungen, Schwäche und vegetative Reaktionen werden in der psychoanalytischen Stunde spürbar – besonders im Liegen auf der Couch. Eine hohe Therapiefrequenz mit drei bis sechs Sitzungen pro Woche können das Gefühl von Gehaltenwerden vermitteln und somit oft auch einen Klinikaufenthalt ersetzen. Der Therapeut muss sich jedoch bewusst sein, dass er keine Klinik ist und selbst nur bis an die eigenen Grenzen gehen kann. Und manchmal kann eine Therapie auch zu schwer werden, sodass sie aufgegeben werden muss – insbesondere, wenn das Agieren des Patienten zu stark wird.

Körpererfahrungen neben der Therapie, über die dann gesprochen werden kann, können sehr stark zur psychischen Entwicklung beitragen. Einen Patienten zum Yoga, Chigong, Taekwando, Schwimmen etc. zu motivieren, kann viele neue Wege eröffnen. Gerade Yoga im Einzelunterricht empfinde ich als hilfreich, weil die Körpererfahrungen auch hier in der Beziehung zu einem Lehrer gemacht werden können.

Die klassischen psychoanalytischen Theorien von Freud über Melanie Klein, Winnicott und Bion sind weiterhin das äusserst hilfreiche und unverzichtbare Grundgerüst in den Gedanken des Analytikers. Ebenso hilfreich ist Meditation und die Auseinandersetzung mit der Säuglingsforschung (z.B. BeatriceBeebe.com) sowie der Psychoanalyse der Psychosen (z.B. Harold Searles, Danielle Knafo, Richard Reichbart und andere). Die eigene Lehranalyse ermöglicht es weiterhin, sich so gut kennenzulernen, dass man sich vom Patienten als Analytiker*in „verwenden“ lassen kann und dass echtes Mitgefühl möglich wird.