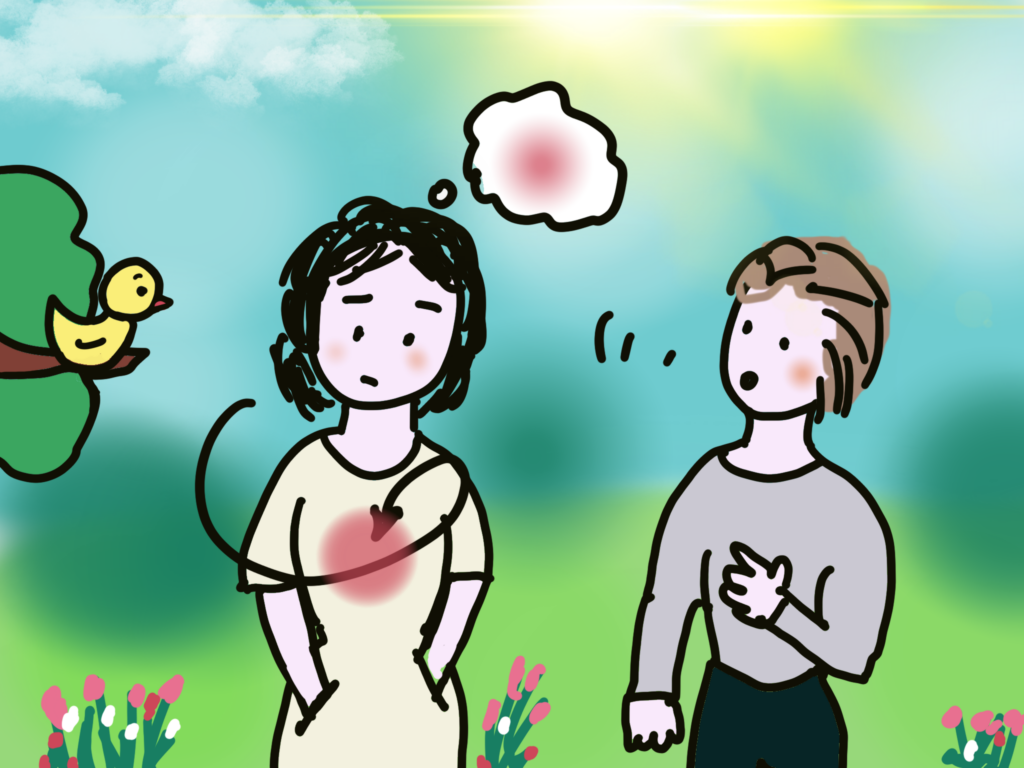

Wenn wir „reflexiv“ sind, dann sind wir nachdenklich. Wenn wir sehr viel über uns nachdenken, dann sind wir „hyperreflexiv“. Eigentlich ist es kein „Nachdenken“, sondern ein fruchtloses Grübeln. Wenn wir unter einer psychischen Erkrankung leiden, dann scheint uns unser Leiden dazu zu zwingen, nur über unsere eigenen Sorgen nachzudenken, während die anderen Menschen unwichtiger werden. Wenn wir Zahnweh haben, sind uns die Rückenschmerzen des anderen egal. Auch über das, was wir gesagt und getan haben, verfolgt uns – wir fühlen uns schuldig und können dem anderen kaum zuhören. (Text & Bild: Dunja Voos)

Die Hyperreflexivität entsteht oft, wenn wir Angst haben, wenn wir angespannt sind und wenn wir uns selbst geringschätzen. Wenn wir posttraumatische Zustände erleben, liegt unsere Aufmerksamkeit ganz bei uns selbst – wie bei einem Notfall. Es ist, als spürten wir eine psychische Notsituation, den wir nicht überhören können. Das, was wir innerlich oder äußerlich wahrnehmen, kommt uns wie eine Gefahr vor, sodass es uns fast unmöglich wird, auch an andere zu denken. Das kann akut vorkommen, aber auch zum chronischen Dauerzustand werden. Viele Traumatisierte wissen das – und doch ist es schwer, daran etwas zu verändern.

Hyperreflexivität kann sich aber auch auf den anderen beziehen: „Der hat bestimmt ‚Hallo‘ gesagt, weil der was von mir will“, sagen wir. Wenn wir dem anderen ständig mehr unterstellen, als wirklich dahintersteckt, dann hypermentalisieren wir. Wir sind hyperreflexiv in Bezug auf den anderen. Wir denken ständig über die Absichten des anderen nach – auch, wenn der andere gar nicht so starke Absichten hat, wie wir meinen, so sind wir uns doch vielleicht „ganz sicher“, dass der andere „so tickt“, weil wir doch Bescheid wissen. In Wirklichkeit aber stülpen wir dem anderen etwas über, was wir mit anderen Menschen, z.B. mit unseren Eltern in unserer frühen Kindheit erlebt haben. Diese „Sicherheit“ aufzugeben, ist wichtig, um in einen echteren, aber zunächst vielleicht auch unsichereren Kontakt mit dem anderen zu kommen.

Manchmal hilft die Erfahrung, dass es einem anderen so schlecht geht wie uns selbst. Dann fühlen wir uns ungetrennter und spüren, dass andere Menschen ganz ähnliche Erfahrungen machen wie wir. Wenn wir schwer traumatisiert sind, dann erscheint uns unser Trauma wie eine Mauer zwischen uns und den anderen. Wenn es uns aber gelingt, unser Trauma zu bearbeiten, dann erleben wir das Trauma unter anderem als Brücke zu anderen Menschen. Die Voraussetzung dafür aber ist, dass unser Angstlevel und unsere Anspannung sinken. Wenn wir uns selbst ernstnehmen können, fällt es uns auch leichter, den anderen ernstzunehmen. Wenn wir uns in Fragen rund um die Beziehung zum anderen weiterentwickeln und gleichzeitig lernen, mit unserem Leiden in uns still zu werden, dann können wir mit dem verstärkten Denken an uns selbst nach und nach aufhören.

Felix Richter et al. (2020):

Mentalisierung bei Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis.

psychopraxis. neuropraxis 2020 · 23:175–179

https://doi.org/10.1007/s00739-020-00654-4

Online publiziert: 14. Juli 2020

https://link.springer.com/article/10.1007/s00739-020-00654-4